El Nacimiento de un Nuevo Pacto Social

La Constitución de 1991 es el resultado de una profunda crisis institucional y un vigoroso despertar ciudadano. Como señala Iván Villa Casado, el Frente Nacional debilitó la democracia y la reforma de 1968 convirtió al Congreso en un actor secundario, generando corrupción y deslegitimidad. Ante la imposibilidad de reformar la Carta de 1886 por las vías ordinarias, el "constituyente primario" impuso una salida extraconstitucional pero democrática, dando a luz a un nuevo ordenamiento.

Las Reformas Frustradas: El Callejón sin Salida

Entre 1977 y 1989, múltiples intentos por modificar la Carta Política fracasaron, minando su legitimidad y generando la sensación de que se habían agotado las vías institucionales de reforma. Esta serie de fracasos condujo de forma inexorable a buscar una salida extraconstitucional, pero democrática, para superar la obsolescencia de la Constitución de 1886.

Asamblea de López Michelsen (1977)

Un intento de convocar una asamblea para reformar la justicia y el régimen territorial fue declarado inexequible por la Corte Suprema. En un fallo histórico, la Corte se declaró competente para decidir sobre actos de reforma constitucional.

Reforma de Turbay Ayala (1979)

Una amplia reforma de 65 artículos que, entre otros, creaba la Fiscalía, fue declarada inexequible por vicios de forma casi dos años después de entrar en vigor. La decisión polarizó al país y generó acusaciones de un "gobierno de los jueces".

Intentos de Virgilio Barco (1988-89)

El presidente Barco impulsó tres intentos de reforma. El fracaso del último, un acto legislativo saboteado con la prohibición de la extradición, causó una "inmensa y profunda consternación nacional" que fue el detonante del movimiento ciudadano.

🏛️ La Asamblea Constituyente de López Michelsen (1977)

El presidente Alfonso López Michelsen logró que el Congreso aprobara el Acto Legislativo N° 2 de 1977, que convocaba una asamblea constitucional para reformar dos áreas clave: el régimen territorial (municipal y departamental) y la administración de justicia.

Sin embargo, el acto fue demandado. Hasta entonces, la Corte Suprema de Justicia se consideraba incompetente para juzgar actos de reforma constitucional. Irónicamente, el propio Acto Legislativo demandado le otorgaba a la Corte esa facultad en su artículo 12.

Fallo de Inexequibilidad

En una decisión dividida (14-10), la Corte se declaró competente y declaró inexequible toda la reforma. Argumentó dos razones centrales:

- Vicios de forma: No se alcanzó la mayoría requerida en una parte del trámite en el Congreso.

- Razones de fondo: Sostuvo que la Constitución de 1886 no permitía un mecanismo de reforma distinto al Acto Legislativo tramitado por el Congreso.

Línea de Tiempo: El Camino al 91

Paso 1: Un Estado Acorralado (Década de 1980) 💣

La década de 1980 estuvo marcada por la guerra frontal del narcotráfico, liderado por Pablo Escobar y el autodenominado grupo de **"Los Extraditables"**, contra el Estado colombiano. Su objetivo era uno: doblegar al Estado para eliminar la figura de la **extradición** de colombianos a Estados Unidos. Esta guerra no fue convencional; fue una estrategia de terror sistemático contra las instituciones: asesinato de jueces, ministros (Rodrigo Lara Bonilla, 1984), periodistas (Guillermo Cano, 1986) y atentados indiscriminados (Bomba al DAS y al vuelo de Avianca, 1989).

**Impacto Constitucional:** Esta crisis perpetuó el uso del **Estado de Sitio**, una figura de la Constitución de 1886 que otorgaba facultades extraordinarias al Presidente. El Estado vivía en una excepcionalidad permanente, demostrando la incapacidad de la Carta vigente para garantizar el orden y los derechos, lo que evidenció su agotamiento estructural.

Paso 2: Un Atisbo de Salida Democrática (Enero 1988) 🔐

Anticipando el bloqueo institucional, el presidente Virgilio Barco Vargas sorprendió al país el 20 de enero de 1988. Propuso un plebiscito para derogar el **artículo 13 del Acto Plebiscitario de 1957**, una norma que prohibía expresamente reformar la Constitución mediante consulta directa al pueblo. La idea de Barco era utilizar las primeras elecciones populares de alcaldes (marzo de 1988) para que la ciudadanía removiera ese candado y abriera la puerta a una reforma vía referéndum.

**Impacto Constitucional:** Aunque la propuesta fracasó por la oposición política, fue un reconocimiento presidencial de que la Constitución de 1886 era demasiado rígida y que se necesitaban nuevos mecanismos de participación. Este intento fallido reforzó la percepción de que las vías institucionales estaban agotadas, abonando el terreno para la futura solución extra-constitucional.

Paso 3: El Magnicidio que Desató la Acción (18 de Agosto, 1989) 🕊️

El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, favorito indiscutible en las encuestas, fue un ataque directo al corazón de la democracia. Galán había hecho de la lucha contra la corrupción y la defensa de la extradición los pilares de su campaña. Su muerte no fue solo el asesinato de un líder; fue percibida por la ciudadanía como un intento del narcotráfico por aniquilar la esperanza y el futuro del país.

**Impacto Constitucional:** Este acto se convirtió en el catalizador político y social definitivo. Demostró de la forma más trágica que las instituciones existentes eran demasiado frágiles. La reacción no fue de miedo, sino de indignación cívica, dando origen al movimiento estudiantil que concluiría que la única salida no era cambiar el gobierno, sino cambiar las reglas del juego: la propia Constitución.

Paso 4: La Respuesta Cívica (Marzo 1990) 🗳️

Como respuesta directa a la crisis, el movimiento estudiantil impulsa la "Séptima Papeleta". Esta iniciativa, de naturaleza extra-constitucional, se convirtió en un hecho político de inmensa presión que obligó al sistema político a escuchar.

Paso 5: El Giro Institucional y el Mandato Popular (Mayo 1990) 📜

El presidente Virgilio Barco acoge el clamor y expide, bajo Estado de Sitio, el Decreto 927 de 1990 para contar oficialmente los votos por la Asamblea. La Corte Suprema lo declara exequible, legitimando la consulta. El 27 de mayo, el **SÍ** obtiene más de 5 millones de votos, consolidando un mandato popular inequívoco y jurídicamente reconocido para el cambio constitucional.

Paso 6: El Veredicto que Liberó al Soberano (Octubre 1990) ⚖️

El gobierno de César Gaviria formaliza la convocatoria con el Decreto 1926, pero le impone un temario limitado. La Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo el 9 de octubre, se enfrenta a una disyuntiva: ¿Puede el poder constituido limitar al poder constituyente? Su respuesta redefine la historia constitucional colombiana. Declara **exequible** la convocatoria pero **inexequible el temario**.

Su argumento central fue revolucionario: el **"constituyente primario"** (el pueblo) no puede estar sometido a la normatividad que él mismo busca cambiar. El acto de votar por una constituyente es la expresión de una "potencia moral y política" que se sitúa por encima del orden jurídico anterior. Con esta decisión, la Corte no solo dio vía libre a la Asamblea, sino que la ungió como un cuerpo plenipotenciario, soberano e ilimitado.

Paso 7: Un Nuevo País se Sienta a la Mesa (Diciembre 1990) 👥

El 9 de diciembre se eligen los 70 delegatarios. La composición de la Asamblea es la materialización del cambio anhelado: la Alianza Democrática M-19 se consolida como segunda fuerza, y se suman voces hasta entonces marginadas, como las de los indígenas, los exguerrilleros del EPL y Quintín Lame, y otros movimientos sociales. Por primera vez, el país diverso y plural se sentaba a deliberar y acordar su propio pacto social, más allá de los partidos tradicionales.

Paso 8: Nace un Nuevo Pacto Social (4 de Julio, 1991) ✨

Tras cinco meses de trabajo, gobernada por una presidencia tripartita para asegurar el consenso, la Asamblea Nacional Constituyente promulga la nueva Constitución Política de Colombia. Entra en vigencia de forma inmediata, derogando la Carta de 1886 y redefiniendo al Estado colombiano sobre tres pilares: un **Estado Social de Derecho**, una **democracia participativa** y el reconocimiento del **carácter pluriétnico y multicultural** de la nación.

Los Arquitectos del Consenso

Horacio Serpa Uribe

Partido Liberal

Álvaro Gómez Hurtado

M. Salvación Nacional

Antonio Navarro Wolff

Alianza Democrática M-19

La Maquinaria Constituyente: ¿Cómo Funcionó la Asamblea?

Desde su elección pluralista hasta su clausura, la Asamblea Nacional Constituyente fue un complejo ejercicio de deliberación y consenso. Se organizó en comisiones temáticas y una presidencia tripartita para garantizar el equilibrio, logrando redactar una nueva Carta Magna en apenas cinco meses.

Estructura y Deliberación

Explora cómo se conformaron las comisiones, el papel de la presidencia tripartita y la dinámica de las sesiones plenarias que dieron vida a la Constitución.

Así funcionó la Asamblea Constituyente (RTVC)

Duelo de Togas: El Debate que Definió la Constitución

La revisión del Decreto 1926 no fue un simple trámite; fue el escenario de una confrontación doctrinal sin precedentes. La Corte Suprema se convirtió en el epicentro de un debate que trascendió lo jurídico para explorar la naturaleza misma de la soberanía, la democracia y el poder. La decisión final reconfiguró el destino del país.

El Duelo de Togas: Dos Visiones Enfrentadas

El Gran Debate Jurídico: La Tensión entre Norma y Realidad

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar la consulta popular no fue unánime. Este choque de visiones encapsula la tensión fundamental del proceso: ¿Puede el pueblo, como "constituyente primario", actuar por fuera de las reglas existentes, o está atado a la normatividad vigente? Explora ambas posturas.

Consulte aquí la Sentencia 138 de 1990 que declaro la constitucionalidad del decreto 1926 de 1990

La Tesis Formalista: "Un dato sociológico"

La Tesis Soberanista: "Potencia moral y política"

El Legado: Los 10 Pilares de la Nueva República

Recursos Multimedia Esenciales

Señal Colombia: La historia de la 'Séptima Papeleta'

Así se creó la Constitución de 1991 (El Espectador)

El Legado del Frente Nacional

El Frente Nacional (1958-1974) fue un pacto entre los partidos Liberal y Conservador para terminar la violencia bipartidista. Se alternaron la presidencia y se repartieron paritariamente los cargos públicos. Como señala Iván Villa Casado, si bien "logró que se superara la absurda violencia", también "había debilitado el sentido de la democracia". Al eliminar la competencia política, los partidos se convirtieron en "entidades que marchaban a remolque del gobierno de turno, reclamando cuotas burocráticas y contratos oficiales". Este sistema cerrado y clientelista fue el germen del deterioro institucional que hizo necesaria la Constituyente de 1991.

Constitución Política de 1991

Conocida como la "Constitución de los Derechos Humanos", es la carta magna vigente. Promulgada el 4 de julio de 1991, reemplazó a la Constitución de 1886. Sus ejes son: (1) una robusta carta de derechos fundamentales protegidos por la Acción de Tutela, (2) el paso de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, (3) el reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y (4) la apertura a una democracia participativa.

Ver Texto CompletoLa Asamblea de López Michelsen (1977)

El presidente Alfonso López Michelsen logró que el Congreso aprobara el Acto Legislativo N° 2 de 1977, convocando una asamblea constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión histórica (14-10), declaró la reforma inexequible. Por primera vez, se declaró competente para fallar sobre actos legislativos y argumentó que la Constitución no permitía un mecanismo de reforma distinto al Acto Legislativo, sentando un precedente restrictivo.

La Reforma de Turbay Ayala (1979)

El presidente Julio César Turbay impulsó el Acto Legislativo N° 1 de 1979. Casi dos años después, la Corte Suprema la declaró inexequible (16-12) por vicios de forma. Villa Casado resalta la polarización que generó el fallo: mientras unos lo aplaudieron, otros lo impugnaron "alegando que se había entronizado en Colombia el gobierno de los jueces".

Los Tres Intentos de Virgilio Barco (1988-1989)

1. Convocatoria a Plebiscito (Enero 1988): Barco propuso un plebiscito para derogar la norma que prohibía acudir al pueblo para reformar la Constitución. Ante la "férrea oposición" del conservatismo, Barco desistió.

2. Acuerdo de la Casa de Nariño (Febrero 1988): Logró un acuerdo pluripartidista para una reforma vía referéndum. Sin embargo, el Consejo de Estado lo anuló, frustrando "un nuevo esfuerzo democrático".

3. Proyecto de Acto Legislativo (1989): Su último intento fue alterado en la Cámara con la prohibición de la extradición. Ante la imposibilidad de recomponerlo, Barco solicitó su archivo, lo que produjo la "inmensa y profunda consternación nacional" que fue el detonante para el movimiento ciudadano.

El Asesinato de Luis Carlos Galán

Su asesinato, el 18 de agosto de 1989, fue "la gota que desbordó la copa" de la insatisfacción popular. La reacción no fue de caos, sino de un amplio movimiento proactivo, iniciado por estudiantes, bajo la consigna "Todavía podemos salvar a Colombia", con el objetivo de hacer realidad las reformas institucionales que Galán había propuesto.

La "Séptima Papeleta"

El movimiento estudiantil promovió la idea de introducir una "séptima papeleta" en las elecciones del 11 de marzo de 1990 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El resultado extraoficial de casi dos millones de votos fue un hecho político contundente que creó un clima favorable para una consulta popular formal.

César Gaviria y el Compromiso con la Asamblea

El presidente electo, César Gaviria Trujillo, asumió el compromiso. Acordó con las fuerzas políticas fijar en 70 el número de delegatarios y las fechas de elección y sesiones. Todo esto se formalizó en el Decreto 1926 de 1990, expedido bajo estado de sitio.

Estructura y Funcionamiento de la Asamblea

Elección y Conformación: El 9 de diciembre de 1990, se eligieron a 70 constituyentes por circunscripción nacional. La AD M-19 fue la segunda fuerza (19 escaños), el Partido Liberal la mayoría (25) y el Movimiento de Salvación Nacional obtuvo 11. Se sumaron representantes de comunidades indígenas, evangélicos y otros. Más tarde se incluyeron delegados de los grupos guerrilleros desmovilizados EPL, Quintín Lame y PRT.

Instalación y Presidencia: La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991. Para garantizar el consenso, se creó una presidencia tripartita compuesta por Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro.

Comisiones de Trabajo: El trabajo se organizó en cinco comisiones permanentes:

- Comisión Primera: Principios, Derechos y Reformas.

- Comisión Segunda: Ordenamiento Territorial.

- Comisión Tercera: Ramas Legislativa y Ejecutiva.

- Comisión Cuarta: Administración de Justicia.

- Comisión Quinta: Asuntos Económicos y Ecológicos.

Sesiones y Clausura: Las propuestas de cada comisión pasaban a debate en las sesiones plenarias. El 4 de julio de 1991, se promulgó la nueva Constitución, que entró en vigor de inmediato. Con este acto, la Asamblea se disolvió y dio paso a un congreso especial transitorio, conocido como el "Congresito".

Horacio Serpa Uribe (Partido Liberal)

Como copresidente, Serpa representó al partido de gobierno y la fuerza mayoritaria. Fue una figura clave para articular los consensos y asegurar la gobernabilidad del proceso. Su experiencia política fue fundamental para negociar entre las distintas facciones y llevar a buen puerto las complejas deliberaciones.

Álvaro Gómez Hurtado (Movimiento de Salvación Nacional)

Representando a una facción disidente del conservatismo, Gómez Hurtado aportó una visión de Estado. Su famosa frase "un acuerdo sobre lo fundamental" se convirtió en el lema no oficial de la Asamblea, encapsulando el espíritu de consenso que la caracterizó.

Lorenzo Muelas (Líder Indígena)

Su participación fue crucial para el reconocimiento de Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural. Abogó por la autonomía territorial, la jurisdicción especial indígena y la protección de los conocimientos ancestrales.

Fernando Carrillo Flórez (Líder del Movimiento Estudiantil)

Carrillo fue una de las caras más visibles del movimiento de la "Séptima Papeleta". Su elección como constituyente representó el triunfo del impulso ciudadano que originó todo el proceso. Jugó un papel importante en la redacción de los mecanismos de participación ciudadana.

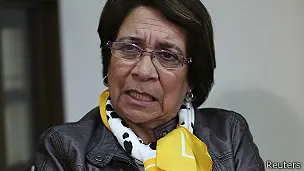

Aída Avella (Unión Patriótica)

La presencia de Aída Avella fue un acto de resistencia y un símbolo de la necesidad de garantías para la oposición política. La Unión Patriótica había sido víctima de un genocidio político, y su voz fue fundamental para fortalecer los derechos humanos y las garantías para los partidos de oposición.

Guillermo Perry Rubio (Experto Económico)

Como uno de los constituyentes con mayor conocimiento técnico, Perry fue clave en la definición del nuevo ordenamiento económico. Participó activamente en los debates sobre la autonomía del Banco de la República, la planeación económica y la modernización del Estado.

La Tesis Formalista: El Poder Constituido

Los magistrados que salvaron su voto argumentaron que el concepto de "constituyente primario" era una idea política, no jurídica. Sostenían que el ÚNICO mecanismo de reforma era el Acto Legislativo. Para ellos, el voto popular era simplemente "un dato sociológico", una manifestación de opinión sin fuerza jurídica vinculante. Consideraban que permitir una Asamblea por fuera de las reglas era romper el Estado de Derecho.

La Tesis Soberanista: El Poder Constituyente

La mayoría de la Corte reconoció que la Nación, como "constituyente primario", no puede estar limitada por las normas que ella misma creó. Argumentaron que el Derecho busca alcanzar fines como la paz. Afirmaron: "Cuando la Nación [...] decide pronunciarse sobre el estatuto constitucional [...], no está ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión". Vieron la consulta como la manifestación de una "potencia moral y política" que legitimó jurídicamente el proceso.

1. Estado Social de Derecho

Es el cambio conceptual más importante. La Constitución transformó a Colombia de un "Estado de Derecho" a un "Estado Social de Derecho". Esto significa que el Estado tiene la obligación activa de promover la igualdad material, garantizar condiciones de vida dignas y proteger a los más vulnerables, interviniendo para corregir las desigualdades.

2. Acción de Tutela

Es la herramienta judicial por excelencia para la protección de los derechos fundamentales. Permite que cualquier ciudadano, de forma directa y sin necesidad de abogado, acuda a un juez para solicitar la protección inmediata de sus derechos cuando son vulnerados o amenazados. Es un mecanismo ágil y efectivo.

3. Corte Constitucional

Se creó como la guardiana suprema de la Constitución. Sus funciones principales son revisar la constitucionalidad de las leyes y los decretos, y seleccionar para revisión los fallos de tutela. Sus sentencias han sido fundamentales para desarrollar el alcance de los derechos.

4. Catálogo Amplio de Derechos Fundamentales

La Constitución no solo incluyó los derechos civiles y políticos clásicos, sino que también consagró un amplio catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y colectivos (como el derecho a un ambiente sano). Esta visión integral de los derechos humanos es uno de sus rasgos más progresistas.

5. Fiscalía General de la Nación

Para modernizar la justicia penal, se creó la Fiscalía como una entidad autónoma encargada de la investigación y acusación de los delitos. Esto separó las funciones de investigación (Fiscalía) y juzgamiento (jueces), buscando mayor eficiencia en la lucha contra la impunidad.

6. Democracia Participativa

Además de la democracia representativa, la Constitución estableció mecanismos de participación directa para los ciudadanos, como el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa popular y el cabildo abierto, para involucrar más a la ciudadanía en las decisiones públicas.

7. Estado Pluriétnico y Multicultural

Se rompió con la idea de una nación homogénea y se reconoció oficialmente la diversidad étnica y cultural de Colombia. Esto se tradujo en la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, incluyendo la autonomía de sus territorios y su jurisdicción especial.

8. Nuevos Órganos de Control

Además de la Contraloría y la Procuraduría, se creó la Defensoría del Pueblo. Esta entidad tiene la misión específica de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en el país.

9. Nuevo Orden Económico

Se estableció un nuevo marco para la economía, combinando la libertad de empresa con la función social de la propiedad y la dirección general de la economía por parte del Estado. Se le otorgó autonomía al Banco de la República como autoridad monetaria.

10. Constitución Ecológica

La Constitución de 1991 es reconocida por ser pionera en la protección del medio ambiente. Consagró el derecho a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y planificar el manejo de los recursos naturales.

Mecanismos de Reforma en la Constitución de 1886

Desde una perspectiva estrictamente formalista, la Constitución de 1886 era extremadamente rígida. Su Título XXI establecía un único mecanismo para su propia reforma: el Acto Legislativo.

El proceso consistía en:

- Un proyecto de reforma debía ser aprobado en debates por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso (Senado y Cámara).

- Este mismo proyecto debía ser nuevamente debatido y aprobado durante la siguiente legislatura ordinaria consecutiva.

Cualquier vía distinta, como un referendo, una consulta popular o la convocatoria a una Asamblea Constituyente por decreto o voto popular, no estaba contemplada y, por ende, era considerada inconstitucional.

¿Por qué la "Séptima Papeleta" no era válida (formalmente)?

Desde la óptica formalista, la "Séptima Papeleta" fue un hecho político de inmensa trascendencia, pero carecía de validez jurídica para iniciar una reforma constitucional. No era un mecanismo previsto en la Carta. Por ello, los magistrados de esta tesis la consideraban un "dato sociológico": una poderosa manifestación popular que no podía, por sí misma, quebrantar el ordenamiento jurídico vigente.

Estado Social de Derecho

A diferencia del Estado de Derecho clásico, que se limita a garantizar las libertades individuales y la legalidad, el Estado Social de Derecho asume un rol proactivo. Su fin es lograr un orden social y económico justo, no solo legal. Implica que el Estado debe actuar para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a bienes y servicios básicos como salud, educación y vivienda.

Estado de Derecho

Es el modelo de Estado donde el poder está sometido a la ley y no a la voluntad arbitraria de los gobernantes. Su principal objetivo es proteger las libertades y derechos civiles y políticos a través de un sistema legal predecible y de aplicación general.

Comisión Primera

Considerada el "corazón" de la Asamblea. Estuvo a cargo de redactar la declaración de principios, la carta de derechos fundamentales y la Acción de Tutela. También definió los mecanismos para futuras reformas a la Constitución.

Comisión Segunda

Se centró en la reorganización territorial de la República. Debatió y propuso el nuevo régimen para departamentos, municipios y territorios indígenas, sentando las bases de la descentralización.

Comisión Tercera

Tuvo la tarea de rediseñar las ramas del poder público. Debatió la reforma al Congreso, la estructura del poder ejecutivo (incluyendo la Vicepresidencia) y el régimen de los partidos políticos.

Comisión Cuarta

Se encargó de la profunda reforma a la justicia. De aquí surgieron las propuestas para crear la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

Comisión Quinta

Abordó los temas del nuevo modelo económico, la hacienda pública, los derechos sociales y colectivos, y la "Constitución Ecológica", consagrando la protección del medio ambiente como un principio fundamental.