La Constitución de 1886

Un análisis interactivo de la carta que moldeó a Colombia por más de un siglo, explorando su proyecto centralista, sus profundas transformaciones y las contradicciones que marcaron su inevitable ocaso.

El Proyecto Regenerador: Contenido Original de 1886

La Constitución de 1886, impulsada por la Regeneración, fue una respuesta al modelo federalista anterior. Buscaba establecer un orden nacional basado en la centralización del poder político y la unidad espiritual a través de la religión católica.

Forma de Estado Centralista

Se constituyó la República de Colombia como una república unitaria, aboliendo los Estados Soberanos y transformándolos en Departamentos, cuyos gobernadores eran agentes del poder ejecutivo central.

Poder Ejecutivo Fuerte

Se estableció un período presidencial de seis años y se le otorgaron al presidente amplias facultades, como la de nombrar a los gobernadores y la de declarar el Estado de Sitio para asumir poderes temporales legislativos.

Estado Confesional

El Preámbulo señalaba que "...la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación, y que como tal, los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social..."

Derechos y Garantías

La Constitución incluyó un título sobre los "Derechos Civiles y Garantías Sociales". Sin embargo, el ejercicio de estos derechos podía ser limitado por ley y suspendido por el Presidente durante el Estado de Sitio.

Sistema Electoral

Se dispuso un sistema electoral que restringía el sufragio para elecciones nacionales a los varones que cumplieran requisitos de alfabetización y renta, limitando la participación ciudadana directa en la elección del presidente.

Supremacía Constitucional

Inicialmente, no se estableció un mecanismo de control judicial de las leyes. Esta función fue asignada al Congreso, lo que en la práctica diluía el principio de supremacía de la Constitución sobre la ley ordinaria.

Profundizando en el Proyecto Regenerador

La Constitución de 1886 fue la culminación del movimiento político conocido como la Regeneración, liderado por Rafael Núñez con el apoyo ideológico de Miguel Antonio Caro. Su objetivo era reemplazar el federalismo y el laicismo de la Constitución de Rionegro de 1863, considerados causa de anarquía y guerras civiles.

El poder presidencial se fortaleció con el artículo 121, que permitía al presidente declarar el "Estado de Sitio" por "conmoción interior". Bajo este estado, el presidente podía suspender leyes y ejercer poderes extraordinarios. Este mecanismo, pensado como excepcional, se usó de forma recurrente, convirtiéndose en una forma habitual de gobierno.

La relación con la Iglesia Católica se consolidó a través del Concordato de 1887, un tratado con el Vaticano que le otorgó a la Iglesia el control sobre la educación pública, el registro del estado civil de las personas y exenciones fiscales, afianzando un orden social tradicionalista.

La Negación del Estado de Derecho (1886-1898)

Luego de expedida la Constitución, "siguió un clima de persecución e intolerancia contra los enemigos del régimen". Lejos de inaugurar una era de estabilidad jurídica, el período se caracterizó por la supresión de las garantías y el autoritarismo.

La "Ley de los Caballos"

La Ley 61 de 1888 "dejó convertida en letra muerta la normatividad sobre derechos". Autorizaba al presidente a reprimir administrativamente, sin intervención de los jueces, imponiendo penas de confinamiento, destierro o prisión por el tiempo que "juzgare necesario".

Represión a la Prensa

"No había el menor asomo de libertad de prensa". La misma ley permitía suspender "toda sociedad o establecimiento científico o educativo que se considerare foco de propaganda revolucionaria".

Hegemonía Conservadora

Tras la destitución "abiertamente inconstitucional" del vicepresidente liberal Eliseo Payán en 1888, ningún liberal volvió a ejercer la presidencia hasta 1930, consolidando un poder hegemónico y excluyente.

Contexto de la "Negación del Estado de Derecho"

El autor Iván Villa Casado describe este período como uno marcado por la "insólita conducta de Núñez", quien tras ser reelegido en múltiples ocasiones, rara vez ejercía el poder directamente desde Bogotá, mostrando un "desdén" por las instituciones que él mismo ayudó a crear.

En 1887, el vicepresidente liberal Eliseo Payán, durante una ausencia de Núñez, expidió un decreto garantizando la libertad de prensa. Esto "desencadenó la furia del presidente Núñez", quien regresó, lo desalojó del poder y le impuso al Consejo Nacional Legislativo la destitución del Vicepresidente, un "acto abiertamente inconstitucional".

El instrumento jurídico de esta represión fue la Ley 61 de 1888, o "Ley de los Caballos", que en la práctica suspendía las garantías ciudadanas. Facultaba al ejecutivo para imponer penas "con absoluta prescindencia de los jueces", borrar militares del escalafón por "indignos de la confianza del presidente" y suspender cualquier institución educativa considerada "foco de propaganda revolucionaria".

La Guerra de los Mil Días y la Pérdida de Panamá

El autoritarismo del período y la exclusión liberal llevaron a una "nueva muestra de temeridad y de impaciencia que condujo al país a una muy larga y costosa contienda fratricida", con consecuencias devastadoras para la unidad nacional. Haz clic en cada tarjeta para explorar las fases del conflicto.

🏛️ Autoritarismo y Sucesión

El "excesivo autoritarismo" de Miguel Antonio Caro y sus maniobras para mantener el control del poder a través de Manuel Sanclemente crearon el ambiente propicio para un nuevo alzamiento liberal.

Autoritarismo de Caro y Maniobras Sucesorias (1892–1898)

Miguel Antonio Caro ejerció el poder con excesivo autoritarismo desde 1892, lo que provocó un alzamiento liberal en 1895 que fue rápidamente sofocado por el gobierno.

Para el período presidencial 1898–1904, Caro quedó inhabilitado para la reelección por el artículo 127 de la Constitución, pero maniobró para que fuera elegido presidente Manuel Antonio Sanclemente, un abogado anciano y enfermo, con José Manuel Marroquín como vicepresidente. La intención oculta era que Caro siguiera controlando el poder, aprovechando la debilidad de Sanclemente y la desafección política de Marroquín.

⚔️ Estallido de la Guerra

En octubre de 1899, el Partido Liberal se lanzó a una nueva guerra civil que se extendió por 1,130 días, convirtiéndose en una de las contiendas más largas y devastadoras del país.

Estallido de la Guerra de los Mil Días (1899–1900)

En octubre de 1899, el Partido Liberal inició una nueva guerra civil contra el gobierno de Sanclemente, esperando que los conservadores históricos se mantuvieran neutrales. Las acciones comenzaron en Santander, pero el cálculo político falló: los conservadores se unieron en defensa del gobierno.

Esto dio lugar a una prolongada y costosa contienda fratricida conocida como la Guerra de los Mil Días. Aunque su nombre sugiere mil días exactos, en realidad duró 1.130 días (del 18 de octubre de 1899 al 21 de noviembre de 1902), convirtiéndose en uno de los conflictos civiles más largos y devastadores del país.

🕊️ Golpe de Estado y Fin

Un golpe de Estado en 1900, promovido por conservadores históricos, llevó al poder al vicepresidente Marroquín. La guerra continuó hasta finales de 1902, concluyendo con la derrota liberal.

Golpe de Estado y Fin de la Guerra (1900–1902)

En julio de 1900, jefes del conservatismo histórico, con apoyo del ejército, promovieron un Golpe de Estado que llevó al poder al vicepresidente Marroquín.

La guerra civil continuó hasta finales de 1902, cuando se firmaron tres tratados que reconocieron la derrota liberal. El último tratado se firmó en Chinácota, Norte de Santander, el 3 de diciembre de 1902, entre el general conservador Ramón González Valencia y el jefe liberal Ricardo Tirado Macías.

La Separación de Panamá (1903)

Once meses después de finalizada la guerra, "el gobierno de Marroquín y el país entero contemplaron impotentes la pérdida de Panamá". Este hecho, apoyado por Estados Unidos, fue en gran medida consecuencia de los "graves desaciertos del régimen colombiano en su relación con los pobladores del Istmo".

El Quinquenio de Rafael Reyes (1904-1909)

Electo en 1904, el general Rafael Reyes, disgustado con el Congreso, lo cerró y convocó una Asamblea Nacional Constituyente con la que gobernó de forma autoritaria, expidiendo 22 actos legislativos que modificaron profundamente la Constitución.

Principales Modificaciones Constitucionales

Fin de la Vicepresidencia

Eliminación de los cargos de vicepresidente y designado.

Período Presidencial

Elevación del período presidencial de Reyes a diez años y reducción a cuatro para los subsiguientes.

Sesiones del Congreso

Las dos cámaras del Congreso pasaron a sesionar cada año.

Período de Congresistas

Reducción del período de los senadores a tres años y el de los representantes a dos.

Representación Proporcional

Reconocimiento del derecho de representación de las minorías.

Cambios en la Justicia

Reducción del período de los magistrados y revocatoria del mandato a los que estaban ejerciendo el cargo.

Consejo de Estado

Eliminación del Consejo de Estado, que reapareció en la reforma de 1914.

Nueva División Territorial

Simplificación de requisitos para la creación de nuevos departamentos, dividiendo el país en 34.

Supresión de Provincias

Supresión de las provincias como división territorial.

Mecanismo de Reforma

Posibilidad de reforma vía Asamblea Nacional convocada por el gobierno, que reemplazaba al Congreso.

El Gobierno de Rafael Reyes

Tras la Guerra de los Mil Días, el país se encontraba en una profunda crisis. En este contexto fue elegido el general Rafael Reyes, quien "al poco tiempo de su gobierno, entró en conflicto con su vicepresidente [...] al que hizo renunciar".

Disgustado con el Congreso porque no le aprobó facultades extraordinarias, Reyes lo cerró y convocó en su lugar una Asamblea Nacional Constituyente en la que dio participación minoritaria al liberalismo. Esta asamblea, que sesionó entre 1905 y 1909, expidió 22 actos legislativos que modificaron la Constitución, dándole al gobierno un carácter dictatorial pero a la vez modernizador. Ante la creciente oposición, Reyes abandonó el poder "de manera intempestiva" en 1909, abordando un barco en Santa Marta con rumbo a Europa.

La Reforma de 1910: El Nacimiento del Republicanismo

Tras la renuncia de Rafael Reyes, una Asamblea Constituyente dominada por la Unión Republicana de Carlos E. Restrepo expidió el Acto Legislativo No. 3 de 1910, la primera gran reforma a la Constitución de 1886.

Abolición Pena de Muerte

Abolición de la Pena de Muerte

Una de las realizaciones más importantes de la reforma constitucional de 1910 fue que se abolió la pena de muerte en Colombia.

Nuevos Períodos (Congreso)

Cambios en el Congreso

Se modificaron los períodos del legislativo: el del Senado pasó a ser de cuatro años y el de la Cámara de Representantes a dos. Adicionalmente, se estableció que los senadores serían elegidos por consejos electorales integrados por cada asamblea departamental.

Figura del Designado

Figura del Designado

La reforma mantuvo la eliminación de la vicepresidencia, figura que fue reemplazada por dos Designados, quienes debían ser elegidos anualmente por el Congreso para suplir las faltas del presidente.

Elección Presidencial Directa

Elección y Período Presidencial

El período presidencial quedó fijado definitivamente en cuatro años y se prohibió la reelección inmediata. Se estableció la elección directa del presidente, pero se mantuvo el voto censitario, ya que solo podían participar los ciudadanos que supieran leer y escribir y poseyeran determinada capacidad económica.

Representación de Minorías

Representación de las Minorías

Se mantuvo el principio de representación de las minorías, introducido por Reyes. Se señaló que en toda elección donde se votara por más de dos individuos, debería asegurarse la representación proporcional de los partidos.

Reforma vía Acto Legislativo

Mecanismo de Reforma Constitucional

Se estableció que la reforma a la Constitución solo podía ser posible por Acto Legislativo. Este requería dos vueltas, y en la segunda se necesitaba el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras.

Supremacía Constitucional

Supremacía Constitucional y Reforma Institucional

La reforma de 1910 consagró la supremacía constitucional y autorizó la excepción de inconstitucionalidad, dando prioridad a la Constitución sobre cualquier ley. Se creó el control jurisdiccional de constitucionalidad, asignado a la Corte Suprema, que podía conocer demandas de inexequibilidad presentadas por cualquier ciudadano en cualquier momento.

Este modelo fue pionero en el derecho comparado, anticipándose al diseño de Hans Kelsen en Austria (1920).

En 1914, el Consejo de Estado fue restablecido como órgano constitucional, asumiendo funciones consultivas y como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, reemplazando al Tribunal Supremo creado por la Ley 130 de 1913.

Las Reformas de Alfonso López Pumarejo

Tras el fin de la Hegemonía Conservadora, el presidente López Pumarejo impulsó en sus dos mandatos un vigoroso movimiento de transformación institucional conocido como la "Revolución en Marcha", con dos grandes reformas en 1936 y 1945.

🏛️ Contexto General

El primer tercio del siglo XX estuvo marcado por un importante desarrollo económico gracias al café y al petróleo, impulsando la industrialización del país.

Contexto Económico y Social

Durante el primer tercio del siglo XX, Colombia registró un importante desarrollo económico estimulado por las exportaciones de café y de petróleo. Este período presenta un sostenido despegue industrial que generó cambios sustanciales en la fisonomía socioeconómica de un país que, con algún retardo pero con dinamismo, se fue adentrando en la modernidad.

🔹 Gobiernos Conservadores y Transición

El período vio una sucesión de gobiernos conservadores que enfrentaron crisis políticas y sociales, como la matanza de las bananeras, culminando en una transición al poder liberal en 1930.

De la Hegemonía a la Transición (1914–1934)

Tras el fin de la Unión Republicana, se sucedieron varios gobiernos conservadores: José Vicente Concha (1914–1918), Marco Fidel Suárez (1918–1921), Jorge Holguín (1921-1922) y Pedro Nel Ospina (1922–1926). El último de este ciclo, Miguel Abadía Méndez (1926–1930), enfrentó graves conflictos sociales como la matanza de las bananeras (1928) y la represión estudiantil de 1929.

Una división conservadora en 1930 permitió el triunfo del liberal Enrique Olaya Herrera (1930–1934), quien realizó un gobierno de transición bipartidista. Durante su mandato se aprobó la Ley 28 de 1932, que acabó con la incapacidad civil de la mujer casada y le dio la facultad de administrar libremente sus bienes.

De la Violencia al Pacto: El Frente Nacional

Tras una década de violencia partidista y la dictadura militar, un pacto entre los partidos liberal y conservador dio origen al Frente Nacional a través de un plebiscito, buscando la paz a cambio de un rediseño profundo y controvertido del sistema político.

✅ El Éxito Pacificador

El objetivo central del pacto fue "superar la absurda y cruel violencia bipartidista" mediante la alternancia presidencial y el reparto paritario de todos los cargos públicos, eliminando la competencia violenta por el poder.

❌ El Costo Democrático

El pacto generó un "debilitamiento de los mecanismos democráticos". La competencia política se desdibujó, la toma de decisiones se paralizó por la exigencia de mayorías de 2/3 y la política se centró en la repartición burocrática.

🧭 Contexto: Violencia y Dictadura

El asesinato de Gaitán en 1948 desató la violencia partidista. La crisis institucional culminó con el golpe de Estado del General Gustavo Rojas Pinilla en 1953.

Contexto Político (1945-1957)

El triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez en 1946, tras una división liberal, y el posterior asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, agravaron el clima de violencia partidista. La crisis se profundizó cuando Ospina cerró el Congreso en 1949, y el liberalismo se abstuvo en las elecciones de 1950, que ganó Laureano Gómez.

El 13 de junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla encabezó un golpe de Estado que depuso a Gómez, contando con el respaldo inicial de ambos partidos. Su dictadura, que duró casi cuatro años, fue derrocada el 10 de mayo de 1957 por un amplio frente democrático, transfiriendo el poder a una Junta Militar.

📅 El Plebiscito de 1957

Convocado por la Junta Militar para ejecutar el pacto bipartidista, fue un mecanismo extraconstitucional que contó con una masiva participación, incluyendo por primera vez el voto femenino en Colombia.

El Plebiscito del 1º de Diciembre de 1957

El plebiscito fue aprobado por una aplastante mayoría. Fue un "mecanismo extraconstitucional legitimado por la abrumadora presencia del constituyente primario", donde solo se podía votar SÍ o NO por todo el articulado, sin posibilidad de separar las normas.

En esa jornada electoral participaron, por primera vez en la historia de Colombia, las mujeres, estrenando el derecho al voto que les había reconocido la Asamblea Nacional Constituyente de Rojas Pinilla en 1954.

🏛️ Características del Pacto

El núcleo de la reforma fue un sistema de gobierno "sui generis" que garantizaba la alternancia presidencial y el reparto paritario de cargos en todas las ramas del poder, incluyendo la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

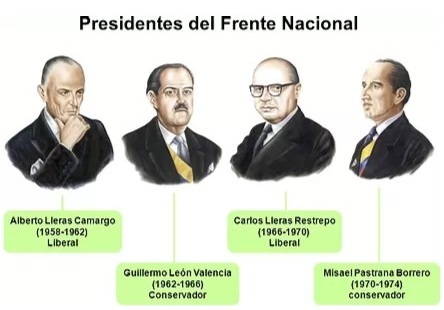

El Sistema del Frente Nacional

El acuerdo político tenía como objetivo central poner fin a la violencia partidista mediante:

- Alternancia Presidencial: Los dos partidos se turnarían en la presidencia durante dieciséis años.

- Reparto Paritario: Todos los cargos públicos en las ramas ejecutiva, legislativa y jurisdiccional, que no fueran de carrera, se repartirían por mitades entre liberales y conservadores.

- Cooptación y Paridad en las Cortes: La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pasaron a ser paritarios y vitalicios, y las vacantes se llenaban por cooptación.

⚙️ Otras Medidas Aprobadas

El plebiscito también prohibió reformar la Constitución por vías diferentes al Acto Legislativo (Art. 13) y restableció el carácter confesional del Estado a través de un nuevo Preámbulo.

Otras Medidas Relevantes del Plebiscito

- Artículo 13: Se incluyó la prohibición expresa de utilizar para la reforma constitucional un mecanismo diferente al Acto Legislativo aprobado por el Congreso.

- Nuevo Preámbulo: Se reintrodujo la mención a la Religión Católica como "esencial elemento del orden social", reviviendo el espíritu del artículo 38 de 1886 que la reforma de 1936 había derogado.

- Se eliminó el sueldo permanente de los congresistas.

- Se ratificó el pleno reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres.

La Reforma de 1968: La Consolidación del Presidencialismo

La reforma de Carlos Lleras Restrepo fue "orientada a fortalecer la institución presidencial en detrimento de las prerrogativas del Congreso". Estableció una "redistribución de funciones [...] que alteró en forma protuberante el equilibrio de poderes", configurando un "excesivo presidencialismo".

Estado de Emergencia Económica

Se creó una nueva facultad que permitía al presidente dictar decretos con fuerza de ley ante crisis económicas o sociales.

Estado de Emergencia Económica

Esta medida le permitía al presidente, ante hechos que perturbaran o amenazaran en forma grave el orden económico y social, dictar decretos con fuerza de ley de carácter permanente sobre asuntos relacionados con la crisis planteada.

"Leyes Cuadro"

Se le asignó al gobierno la competencia para regular, mediante decretos, materias antes reservadas al Congreso como el crédito, el comercio exterior y los aranceles.

"Leyes Cuadro": Delegación de Funciones

Se asignó al gobierno, dentro del ámbito de las llamadas “Leyes Cuadro”, competencias en materias antes reservadas al Congreso relacionadas con el crédito público, la deuda pública, el cambio internacional, comercio exterior, aranceles y régimen de aduanas.

Iniciativa Legislativa Exclusiva

Se privó a los congresistas de la iniciativa para presentar proyectos de ley en temas económicos, financieros y de estructura administrativa.

Iniciativa Legislativa Exclusiva del Gobierno

Se confirió la iniciativa exclusiva del gobierno para presentar proyectos de ley de contenido presupuestal, económico, financiero y de estructura de la administración nacional, privando de esa iniciativa a los congresistas.

Ocaso del Modelo: Reformas y Bloqueo (1970-1989)

Al iniciarse el último cuarto del siglo XX, "era evidente el deterioro del sistema político institucional". Los intentos por reformar la Constitución desde el poder fracasaron, minando la legitimidad y generando la sensación "de que se habían agotado las posibilidades de reforma".

❌ Las Reformas Frustradas

Entre 1977 y 1989, los intentos de los presidentes López Michelsen, Turbay Ayala y Virgilio Barco por realizar reformas de fondo fracasaron por distintas causas, minando la legitimidad de la Constitución.

Las Reformas Frustradas (1977-1989)

Los intentos de modificar la Carta Política en este período fracasaron, lo que "contribuyó a minar la legitimidad constitucional y generó la sensación, un tanto desesperada, de que se habían agotado las posibilidades de reforma". Los principales intentos fueron:

- 1977 - Asamblea Constituyente de López Michelsen: Convocada para reformar la justicia y el régimen territorial, fue declarada inexequible por la Corte Suprema por vicios de forma y por considerar que el único mecanismo válido era el Acto Legislativo.

- 1979 - Reforma de Turbay Ayala: Introdujo la creación de la Fiscalía y cambios al Congreso. Casi dos años después, fue declarada inexequible por la Corte por fallas formales en su trámite.

- 1988-1989 - Intentos de Barco Vargas: El presidente Barco intentó tres vías: una convocatoria a plebiscito (desistió por presión política), un Acuerdo Político (anulado por el Consejo de Estado) y un proyecto de Acto Legislativo que fue archivado tras la inclusión de la prohibición de la extradición.

✅ Reformas Postreras Exitosas

A pesar de los bloqueos, se lograron modificaciones puntuales para ampliar la democracia, como la reducción de la edad de ciudadanía y, fundamentalmente, la elección popular de alcaldes en 1986.

Las Reformas Postreras

Las últimas modificaciones a la Constitución de 1886 se ocuparon de temas puntuales, en esfuerzos dirigidos a "ampliar el basamento democrático institucional". Las más importantes fueron:

- Acto Legislativo No. 1 de 1975: Redujo la edad de acceso a la ciudadanía a los 18 años.

- Acto Legislativo No. 1 de 1977: Modificó la institución del Designado, estipulando que un ministro delegatario asumiría en viajes del presidente al exterior.

- Acto Legislativo No. 1 de 1986: Impulsado por Belisario Betancur, estableció la elección popular de los alcaldes municipales, considerado el "máximo logro de descentralización administrativa alcanzado durante la vigencia de la Constitución de 1886".